伴隨著“中國制造”,“中國創造”走向世界,漢之光華將以卓越的

服務能力協助我們的客戶完成全球知識產權布局。

【引 言】

隨著醫療科技的迅猛發展,我國醫療領域的科技成果轉化已成為推動產業升級的重要引擎。然而,受限于復雜的法律環境與轉化機制,醫療機構的專利轉化率長期低迷。數據顯示,2024年上海市三甲醫院科技成果轉化率提升至8.2%(數據來源:上海市衛健委《2024年醫療科技創新報告》),較2023年增長41%,但與美國梅奧診所等國際領先機構仍存在顯著差距。如何在合規框架下破解轉化難題,成為醫療創新生態構建的關鍵。本文從轉化模式、法律規范、合規風險及政策支持等維度展開系統分析,為醫療機構及從業者提供實踐指引。

一、醫療科技成果轉化的主要模式與法律屬性

(一)技術轉讓與許可使用的差異化路徑

1. 技術轉讓:通過合同將科技成果所有權轉移至受讓方,適用于技術成熟度高、市場需求明確的項目。例如,某三甲醫院將抗癌藥專利以協議定價方式轉讓給生物醫藥企業,需遵循《促進科技成果轉化法》第十六條,完成公示及資產評估程序。

2. 知識產權許可:保留所有權前提下授權使用,常見方式包括獨占許可、排他許可及普通許可。典型案例中,某醫療機構將AI診斷系統專利以分階段付費模式許可給多家企業,需在合同中明確改進成果的權屬分配(參照《民法典》第875條)。

(二)作價投資的股權化實踐

1.作價入股模式:醫療機構以專利評估作價入股目標公司,如北京某醫院將骨科康復技術作價1000萬元入股初創企業,需同步解決國資管理審批與醫生持股合規性問題。

2. 股權結構設計:

機構主導型:公立醫院通過資產管理公司持股,規避長期持股風險;

團隊激勵型:醫生通過有限合伙平臺間接持股,符合《事業單位工作人員處分暫行規定》對兼職創業的限制。

(三)合作轉化的生態協同

產學研合作模式通過資源互補加速轉化。例如,上海某醫院聯合藥企開發新藥,約定醫院享有銷售分成權,企業負責臨床試驗與商業化,此類合作需在協議中明確數據歸屬與利益分配機制。

二、法律框架與合規要點解析

(一)權屬界定的核心爭議

1. 職務發明認定:醫生利用醫院資源完成的成果歸屬需綜合“工作任務”與“物質技術條件”判定。2022年某心外科手術器械專利權屬糾紛案中,法院以“研發與臨床職責重疊”為由判定為職務發明。

2. 混合所有制合作:醫療機構與企業聯合研發時,應在協議中明確共有知識產權的行使規則,避免后續商業化中的行權沖突。

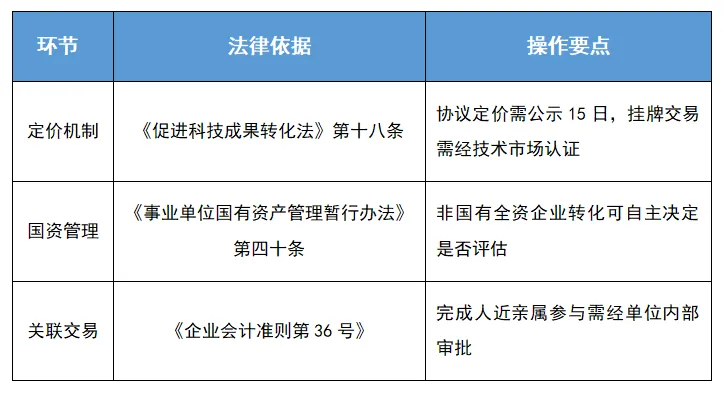

(二)轉化流程的合規要求

(三)醫生持股的合規邊界

1.編制限制:公務員及軍隊醫生禁止持股,事業編制醫生需遵守單位內部規定。例如,《上海市促進醫療衛生機構科技成果轉化操作細則》明確公立醫院領導僅可獲取現金獎勵。

2. 使用權出資爭議:專利使用權作價入股面臨價值評估難題,部分地區市監局暫未開放登記,建議優先選擇所有權轉讓模式。

三、政策支持與稅收激勵體系

(一)多層次政策賦能

1. 國家層面:《“十四五”技術要素市場專項規劃》提出建立醫療專利快速審查通道,縮短轉化周期。

2. 地方創新:深圳市2023年出臺政策,允許醫療機構將轉化收益的70%直接獎勵團隊,突破傳統國資分配限制。

(二)稅收優惠實務應用

1. 企業所得稅減免:技術轉讓所得500萬元以內免征,超額部分減半征收(《企業所得稅法》第二十七條)。

2. 研發費用加計扣除:制造業企業可按100%比例加計,2023年某醫療器械企業通過此政策節稅超300萬元。

3. 遞延納稅:以技術成果入股可選擇遞延至股權轉讓時納稅,緩解初創企業現金流壓力。

四、風險防控與合規建議

(一)全周期風險管理

1. 盡職調查:轉化前需核查專利穩定性,如某醫院因未檢索現有技術導致專利被無效,損失超2000萬元。

2. 合同條款設計:

· 明確后續改進成果歸屬,避免“反客為主”風險;

· 設置對賭條款需謹慎,某藥企因未達標支付1.2億元賠償,凸顯條款合理性審查的重要性。

(二)生態化服務體系建設

1. 專業化運營:建立“醫學IP經理人”隊伍,整合技術、法律與商業能力。

2. 區域性平臺搭建:依托上海技術交易所設立醫療專利專區,提供評估、交易、維權一站式服務。

五、未來展望與結語

醫療科技成果轉化正從“政策驅動”轉向“生態驅動”。建議從三方面突破:

1. 立法完善:出臺《醫療知識產權保護條例》,細化權屬規則與收益分配機制;

2. 金融創新:探索知識產權證券化,吸引社會資本參與;

3. 合規數字化:利用區塊鏈技術實現轉化流程存證,提升透明度與效率。

醫療機構與法律從業者需協同構建“法律-商業-技術”三位一體的轉化體系,真正釋放醫療創新的產業價值。